○白川町不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年6月14日

訓令甲第18号

白川町特定不妊治療費助成事業実施要綱(平20年白川町訓令甲第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩み、相互に協力して不妊検査、一般不妊治療又は特定不妊治療(以下「不妊治療」という。)を行う夫婦に対し、医療保険各法に基づく給付の対象とならない不妊治療について、一般不妊治療費助成金又は特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することによって、その費用の一部を助成し、経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(1) 一般不妊治療 人工授精による治療並びに人工授精に必要な検査及び治療をいう。ただし、医療保険各法に基づく給付の対象とならないものに限る。

(2) 特定不妊治療 配偶者間で行う体外受精及び顕微授精による治療をいう。ただし、医療保険各法に基づく給付の対象とならないものに限る。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(4) 本人負担額 不妊治療を受けた者が、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し支払った額(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより、不妊治療に関する任意の給付(付加給付)を受けた場合又は岐阜県その他都道府県から当該治療に係る助成を受けた場合は、その額を本人負担額から控除した額)をいう。ただし、文書料、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用の額を除く。

(対象者)

第3条 一般不妊治療費の助成対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 治療の開始時点において夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(以下「事実婚」という。)を含む。以下同じ。)であり、当該治療の最終日及び助成金の交付申請日のいずれにおいても、夫婦の双方又は一方が町内に住所を有すること。ただし、事実婚の場合は、住所を同じくし、法律上の配偶者を有しない男女に限るものとする。

(2) 夫婦の住所が異なる場合又は転入者の場合にあっては、他の市町村において本要綱と同様の助成金の交付を重複して申請していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第3号に規定する医療支援給付を受けている世帯に属する者でないこと。

(4) 夫婦のいずれもが本町における町税等を滞納していないこと。

2 特定不妊治療費の助成対象者は、一般不妊治療の対象者であって、岐阜県特定不妊治療費助成金の交付が決定された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療に要する費用は助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療

(2) 妻が卵巣及び子宮を摘出したことにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するために必要な治療

(1) 医師の診断等により一般不妊治療を中断した場合 その中断した期間の月数の範囲内において助成期間を延長すること。

(2) 一般不妊治療助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後新たに挙児を得るために一般不妊治療を行う場合 当該一般不妊治療を行うときから再度2年間の助成期間を設定すること。

2 不妊治療を受けている者が転入してきた場合において、転入前の住所地(以下「前住所地」という。)で本要綱が助成対象とする治療に係る助成金の交付を受けた者については、前住所地が交付した助成金を本町において交付したものとみなして助成期間及び助成金額を算出するものとする。この場合において、町長は、必要と認める範囲において当該前住所地へ照会し、適宜交付状況等を確認するものとする。

(助成金の額)

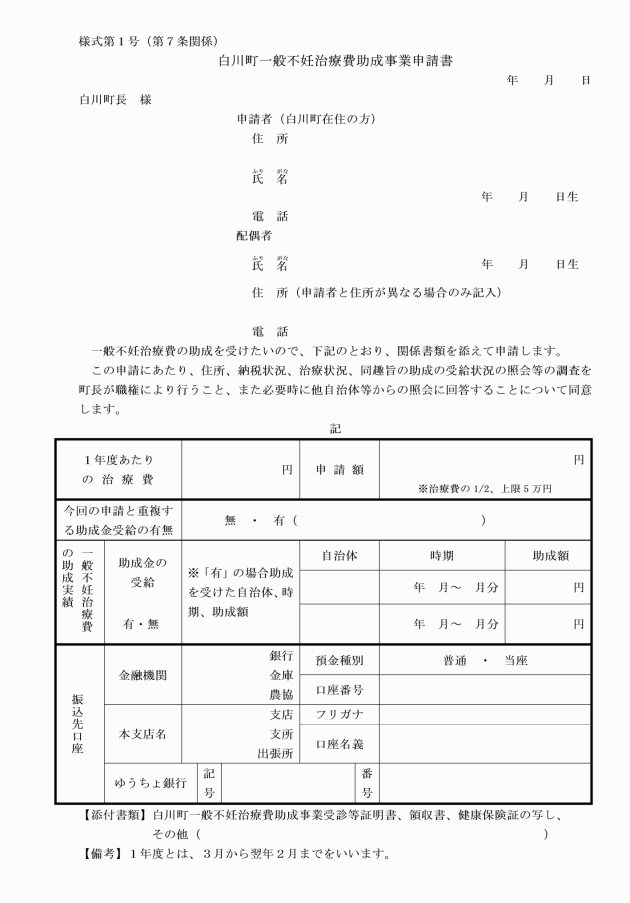

第6条 一般不妊治療費助成金の額は、1年度につき、本人負担額に2分の1を乗じて得た額と5万円とのいずれか少ない額とする。この場合において、1年度とは、3月から翌年2月までの12月とする。

2 助成開始月が年度の中途である場合で、第1年度の一般不妊治療費助成金の額が5万円未満であるときは、12月から第1年度の助成期間を控除した月数以内において、第3年度目に5万円から第1年度の一般不妊治療費助成金の額を控除した額を上限に助成することができる。

3 前条第1項第1号の規定により助成期間が延長された者の一般不妊治療費助成金の額は、当該者の事情を勘案し町長が決定する。

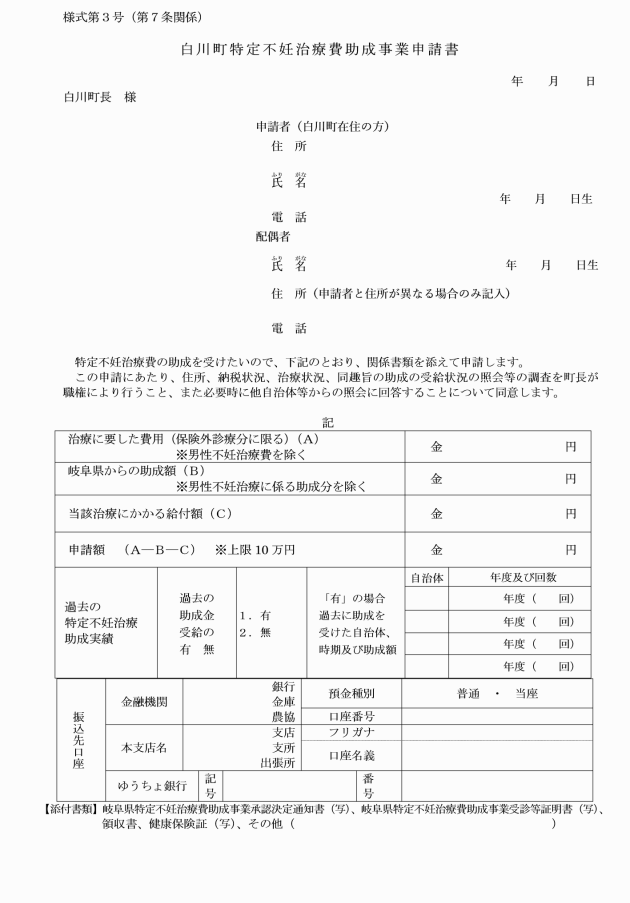

4 特定不妊治療費助成金の額は、1回の申請につき、本人負担額から交付決定を受けた岐阜県特定不妊治療費助成金の額(男性不妊治療費に対する助成金は除く。)を差し引いた額と10万円のいずれか少ない額とし、同一年度において2回まで申請することができる。この場合において、1年度とは、4月から翌年3月までの12月とする。

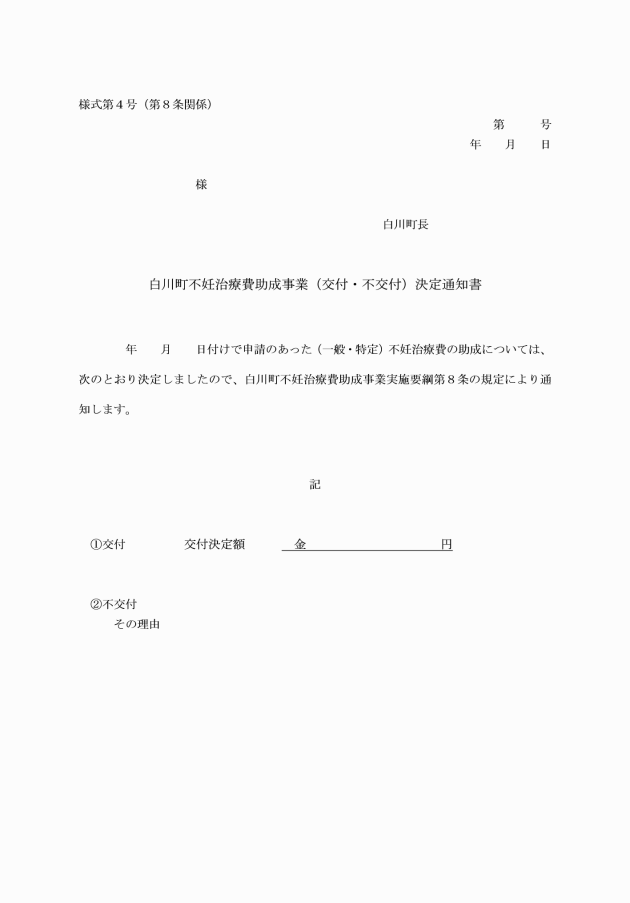

(助成金の交付申請)

第7条 一般不妊治療費助成金の交付を受けようとする者は、4月から翌年3月までの間に、その前1年度における治療費について、白川町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長に申請するものとする。

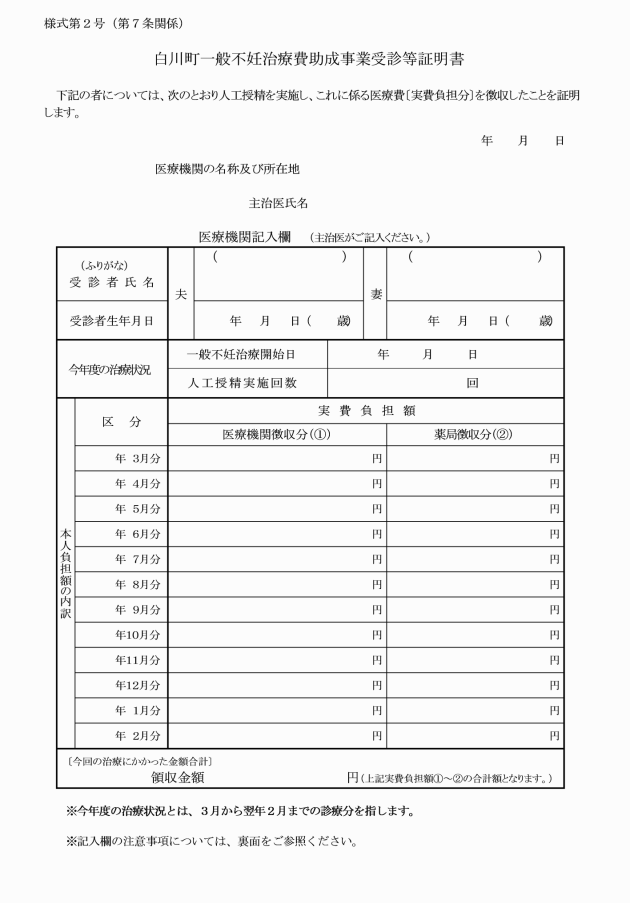

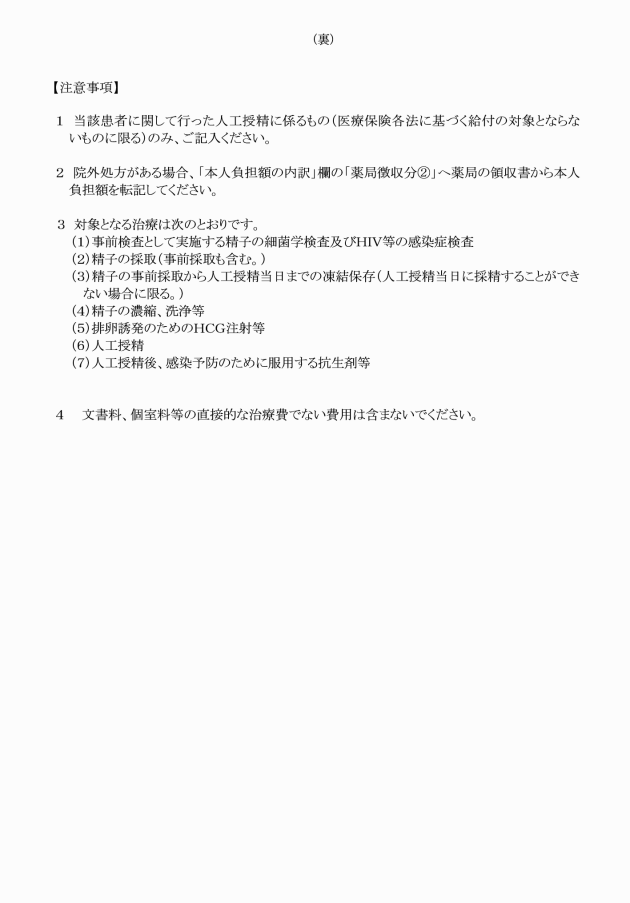

(1) 白川町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書の原本

(3) 夫婦であること(事実婚の場合は、各々が法律上の配偶者を有していないこと)を証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 特定不妊治療費助成金の交付を受けようとする者は、当該不妊治療が終了した日の属する年度内(治療が終了した日が2月1日から3月31日の場合は、翌年度の7月末日まで)に、白川町特定不妊治療費助成事業申請書(様式第3号)に次の関係書類を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(写)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書の原本

(3) 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(写)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、申請者又はその配偶者が、偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。このとき既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

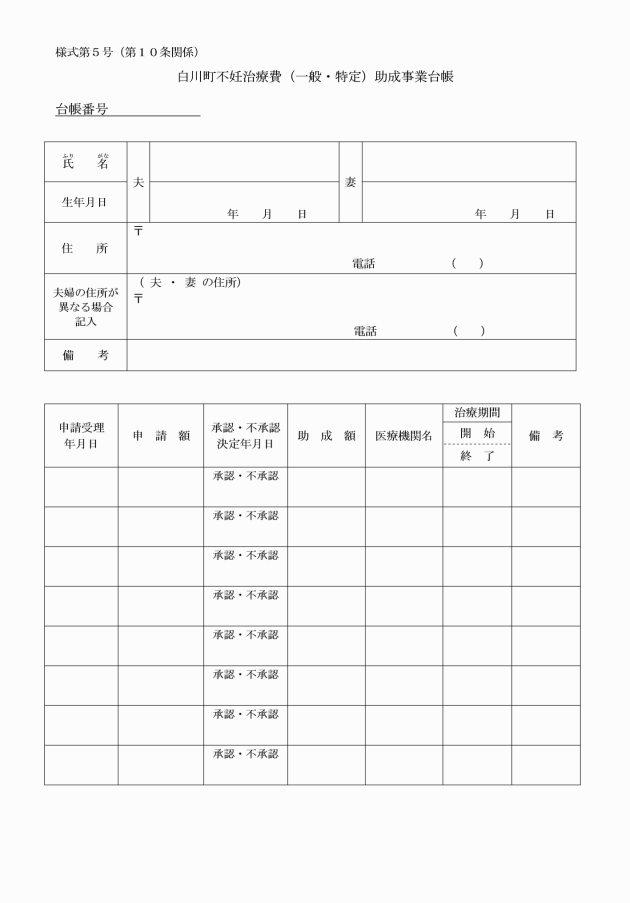

(台帳の整備)

第10条 町長は、白川町不妊治療費(一般・特定)助成事業台帳(様式第5号)を整備し、助成金の交付状況を記録しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、白川町補助金等交付規則(平成9年白川町規則第3号)の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日以後に行った不妊治療から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の白川町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定により交付された助成金は、改正後の白川町不妊治療助成事業実施要綱の規定により交付された助成金とみなす。

3 第6条第1項の規定にかかわらず、平成28年度においては、平成28年4月から平成29年2月までを1年度とする。

附則(令和2年4月1日訓令甲第35号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令甲第29号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

助成対象となる治療(一般不妊治療) | 対象となる実施機関 |

(1) 事前検査として実施する精子の細菌学検査及びHIV等の感染症検査 (2) 精子の採取(事前採取も含む。) (3) 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存(人工授精当日に採取できない場合に限る) (4) 精子の濃縮、洗浄等 (5) 排卵誘発のためのHCG注射等 (6) 人工授精 (7) 人工授精後、感染症予防のために服用する抗生剤等 | 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科及び皮膚泌尿器科を診療科として掲げる医療機関 |

別表第2(第4条関係)

助成対象となる治療(特定不妊治療) | 対象となる実施機関 |

(1) 新鮮胚移植 (2) 凍結胚移植(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合に限る。) (3) 以前に凍結した胚を解凍して胚移植した治療 (4) 体調不良等により胚移植のめどが立たず終了した治療 (5) 受精せず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止した治療 (6) 採卵した卵子が得られない、又は状態の良い卵子が得られないため中止した治療 | 都道府県知事並びに政令指定都市及び中核市の長が指定している医療機関 |